『屋根裏のラジャー』が「ジブリの先」に到達した理由。ポノックによる「新しいアニメ表現」への意欲作

2023年12月15日より劇場公開となる『屋根裏のラジャー』が、スタジオジブリの血を引きつつも、新しい時代のアニメ映画になった理由を解説します。※画像出典:(C) 2023 Ponoc

想像力とイマジナリーフレンドの物語

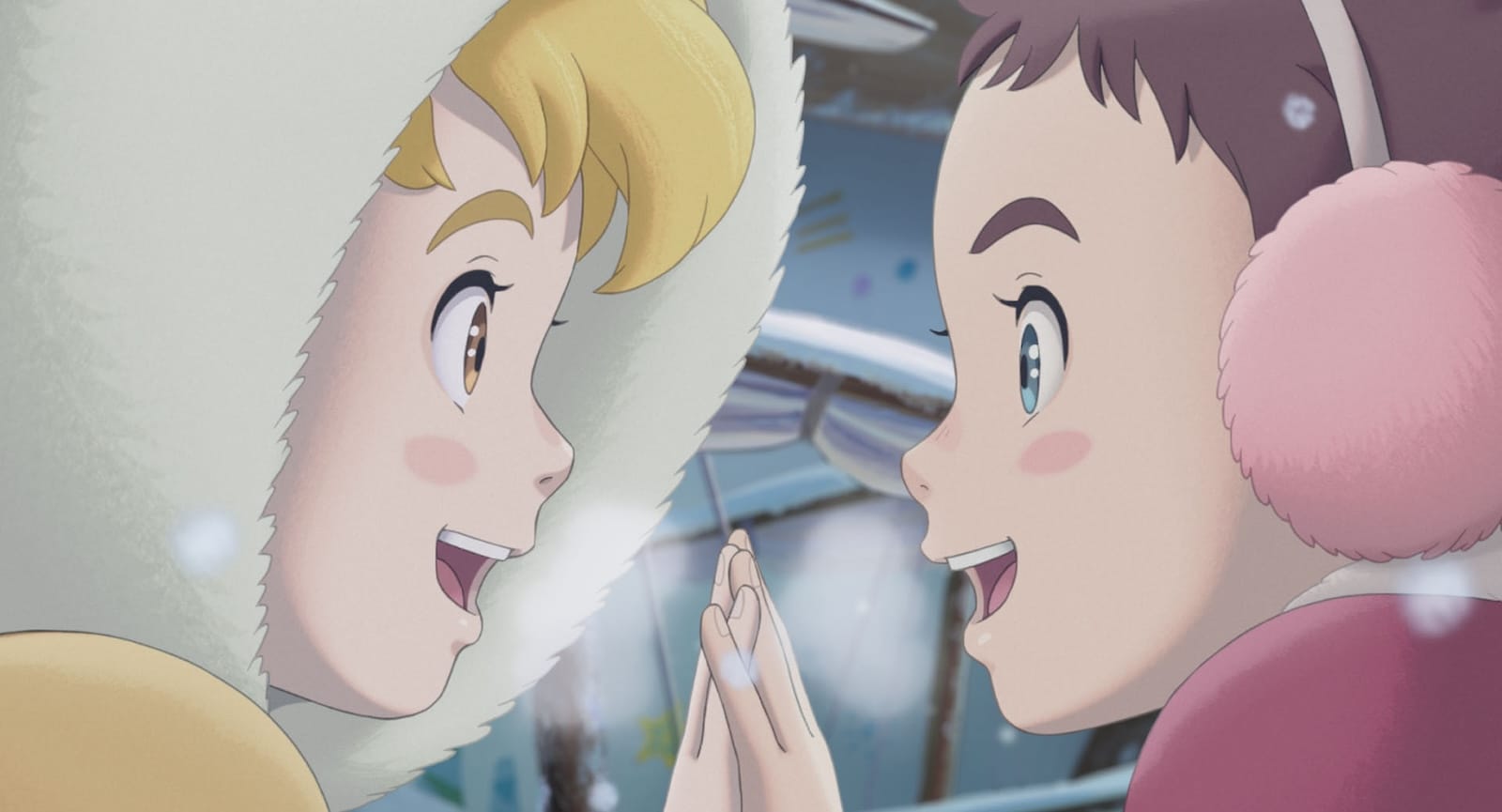

『屋根裏のラジャー』は物語も、現代の子どもに(大人にも)届ける意義のある、とても素晴らしいものでした。原作はイギリスの作家で詩人のA・F・ハロルドによる小説『ぼくが消えないうちに』で、その原題「The Imaginary」が示している通り、

「想像力」の意義を問う内容であると同時に、「イマジナリーフレンド」がモチーフ となっています。

(C) 2023 Ponoc

そのイマジナリーフレンドとは、一人っ子や長男または長女の子に多く見られる現象で、その名の通り想像上の友達として話し相手になったり、ストレスの発散などの働きがあるとされています。ピクサー作品『インサイド・ヘッド』の「ビンボン」というキャラクターはまさにそうでしたし、『となりのトトロ』のトトロもイマジナリーフレンドという解釈もできるでしょう。

この『屋根裏のラジャー』では、少女・アマンダの想像によって生まれたイマジナリーフレンドである主人公・ラジャーが、「自分の意思」で行動して冒険をします。イマジナリーフレンドは何しろ想像上の存在であるので、想像をした人物の視点から客観的に描かれることも多いのですが、本作では

イマジナリーフレンドの「主観」でこそ物語が進む のです。

(C) 2023 Ponoc

その冒険の最中で、誰かのイマジナリーフレンドを食らう、恐るべき謎の男・バンティングと、そばにいる黒髪の少女が襲いかかってきたりもします。彼らはいわば、

冷酷に子どもを傷つけることもある「現実」のメタファーでもあるのでしょう 。「想像VS現実」の戦いの物語であると同時に、ハラハラドキドキの攻防が展開するため、エンターテインメント性も高くなっているのです。

(C) 2023 Ponoc

そもそも、

イマジナリーフレンドは現実にはいない、うその存在とも言えますが、それはまさに虚構を通じて、その豊かさや美しさを表現する、アニメという表現にもリンクしています 。過酷な現実を示しつつ、それと対抗する、決して単純ではないけれど、誠実な答えを提示した物語は、とても尊いものでした。

キャラクターの背景や過去や未来へも想像がおよぶ

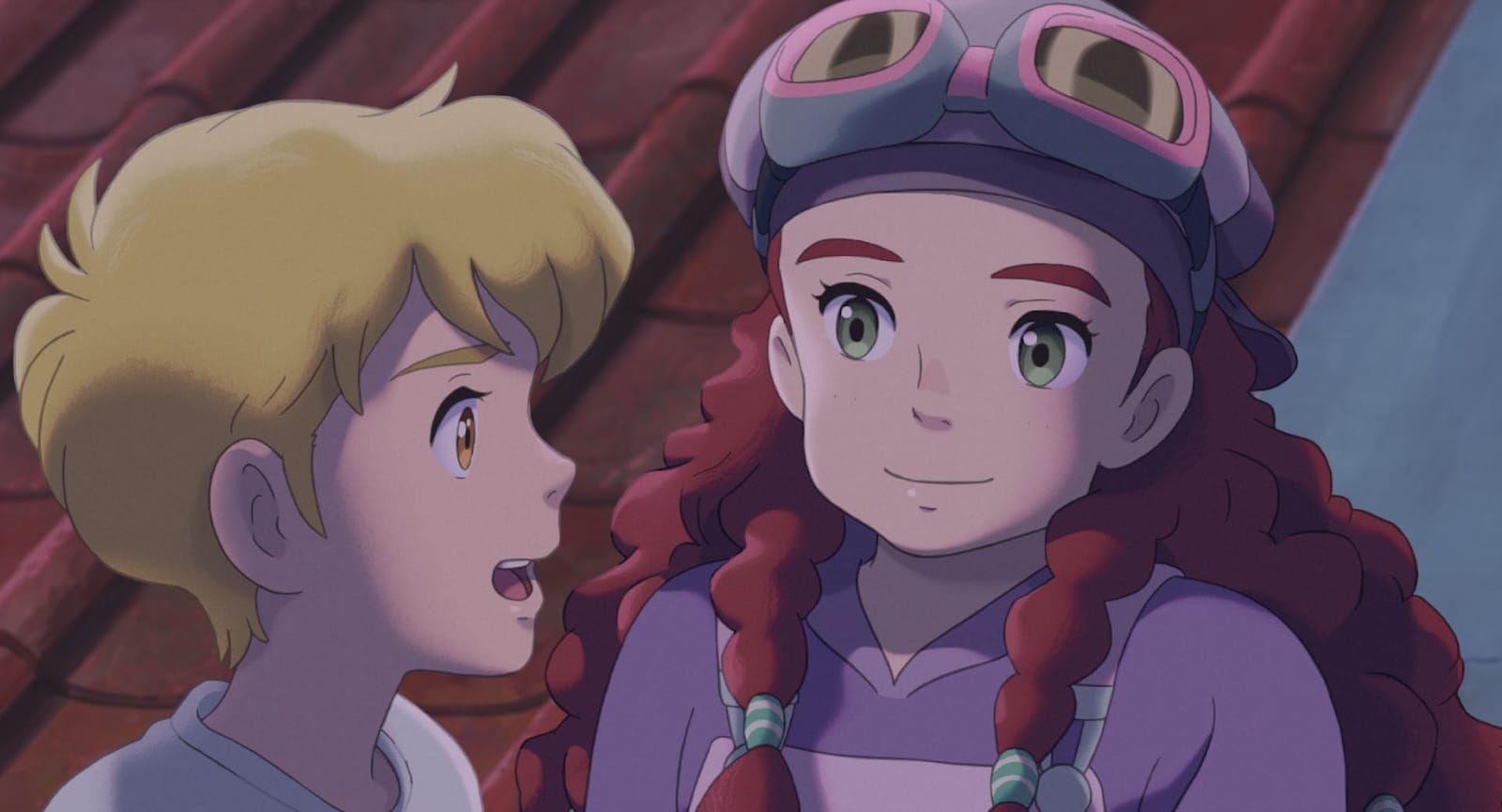

個人的に好きで仕方がなかったのは、中盤から登場するエミリというキャラクターが明るい性格の持ち主ながら、リアリストで厳しいことを言う反面、ラジャーを優しく導いてくれることでした。

(C) 2023 Ponoc

エミリが置かれた状況はとても切なく苦しいもののはずなのに、それでもラジャーのためを思って行動してくれることがとても健気で、絶対に忘れられない愛おしい存在になったのです。

(C) 2023 Ponoc

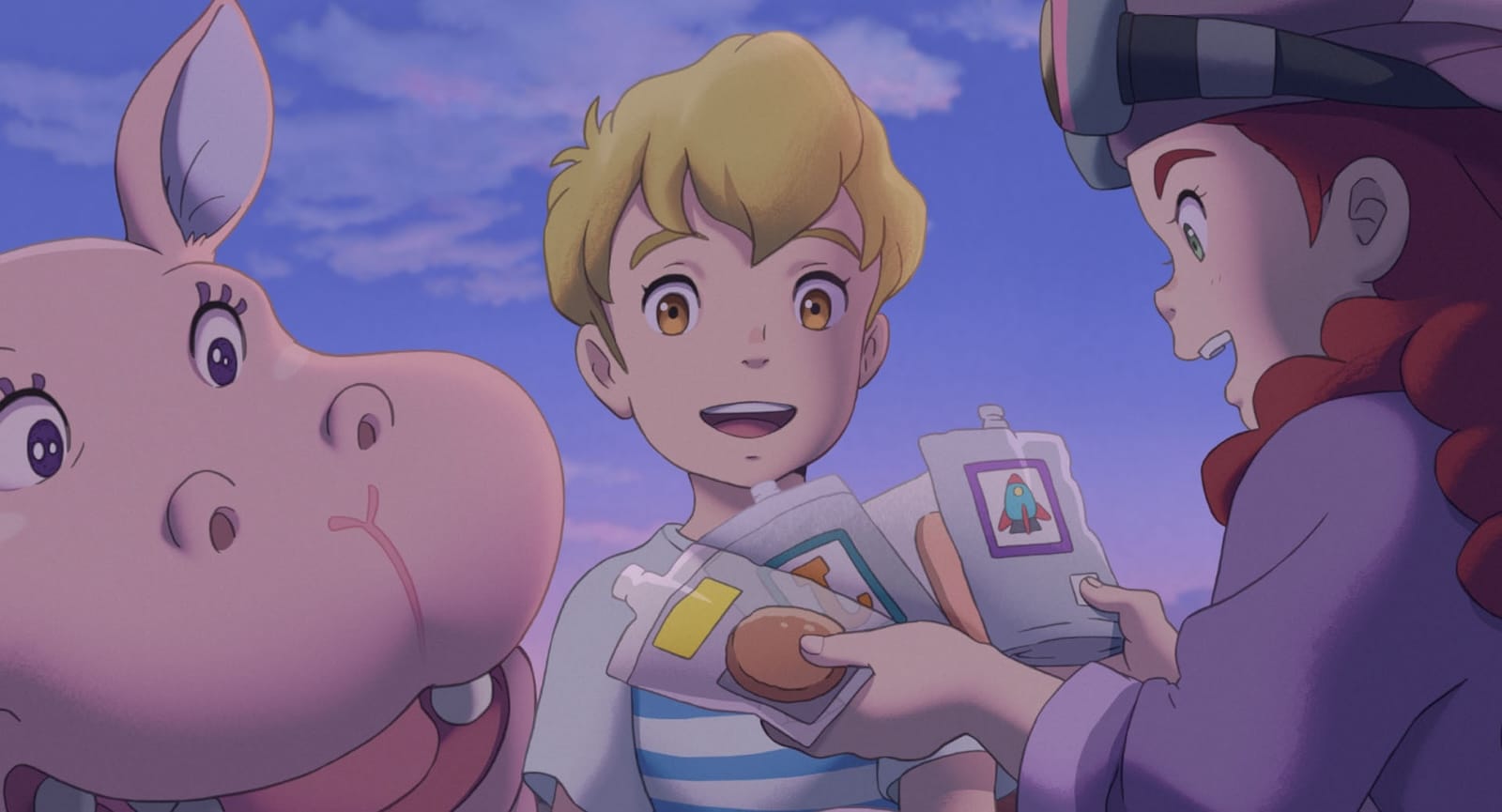

さらに、お母さんのとあるエピソードには大人こそが泣かされるでしょうし、物語上では悪役であるバンティングであっても、「こうなってしまった」理由を想像すると胸を締め付けられるものがあったのです。

(C) 2023 Ponoc

『屋根裏のラジャー』は

映画で描かれたことだけではなく、そのキャラクターの背景や、その過去や未来への想像が膨らむ のです。それは、作り手が原作の表面的なことだけでなく、物語およびキャラクターの深いところにまで、真摯(しんし)に向き合った証拠とも言えるでしょう。

大人にこそ見てほしい理由がある

『屋根裏のラジャー』はぜひ、大人こそご覧になってほしいです。親御さんにとって、子どもが1人でいた時の寂しい気持ちよりも、子どもの時の寂しさを癒してくれた(本当は存在しないはずの)イマジナリーフレンドに感謝する気持ちも生まれてくるかもしれません。

(C) 2023 Ponoc

何より、

大人こそが「かつて子どもだった自分」に思いをはせることができる はずです。「かつてはイマジナリーフレンドはいたかもしれないけど、もう忘れてしまった」という人でも、「でも、それでもいい」「『友達がいたこと』そのものを肯定してくれる」ような優しさを大いに感じたのですから。

(C) 2023 Ponoc

くしくも、ジブリ最新作『君たちはどう生きるか』も、ある存在を「友達」として肯定してくれる作品でした。その後継のポノック最新作が、

ジブリからの継承がありながらも、まったく新しいアニメで、想像力そのものと、想像の友達の存在を肯定してくれた ことが、うれしくて仕方がないのです。

なお、ポノックという名前は、クロアチア語で「深夜0時」を意味する(ponoc)に由来し、新しい1日の始まりの意味を込めたといいます。

(C) 2023 Ponoc

ジブリで経験を積んだスタッフが総力で作り上げ、ジブリらしさからもいい意味で脱却し、独自の表現を成し遂げた『屋根裏のラジャー』は、まさにそのポノックの名前にふさわしい傑作でした。アニメ映画の新たな時代の幕開けを、劇場で見届けてほしいと願うばかりです。

この記事の筆者:ヒナタカ プロフィール

All About 映画ガイド。雑食系映画ライターとして「ねとらぼ」「CINEMAS+」「女子SPA!」など複数のメディアで執筆中。作品の解説や考察、特定のジャンルのまとめ記事を担当。2022年「All About Red Ball Award」のNEWS部門を受賞。