社会で女の子が遭遇するであろう、普遍的な物語に

宮崎駿監督が『魔女の宅急便』の出発点として考えたのは、「思春期の女の子の話を作ろう」ということ。制作意図は「日本の、僕らの周りにいるような地方から上京してきて生活しているごく普通の女性たち。彼女たちに象徴されている、現代の社会で女の子が遭遇するであろう物語を描く」ことだったそうです。

考えてみれば、劇中のファンタジー要素はほぼ「魔女がほうきに乗って空を飛ぶ」「お母さんが魔法の薬を作っている」くらいですし、「新しい場所での出会いや戸惑い」「悩みつつも仕事へと向き合う過程」が示される、かなり普遍的かつ現実的な物語といえます。

キャッチコピーの「おちこんだりもしたけれど、私はげんきです」は、主人公のキキのみならず、新生活を始めた人の多くがいつかはたどり着く、前向きな心情でもあるのでしょう。

そして、劇中でキキが特に落ち込んでしまったこと、人によってはほとんどトラウマのように語られているのは、「あたしこのパイ嫌いなのよね」というセリフです。

表面的にはなんともイヤな気分になってしまうセリフですが、「それだけではない」ことが重要だとも思うのです。その理由を、宮崎駿監督の言葉も踏まえつつ、分析してみましょう。

※以下からは映画『魔女の宅急便』のクライマックスを含む内容に触れています。ご注意ください。

女の子はずぶ濡れのキキを気遣っていた?

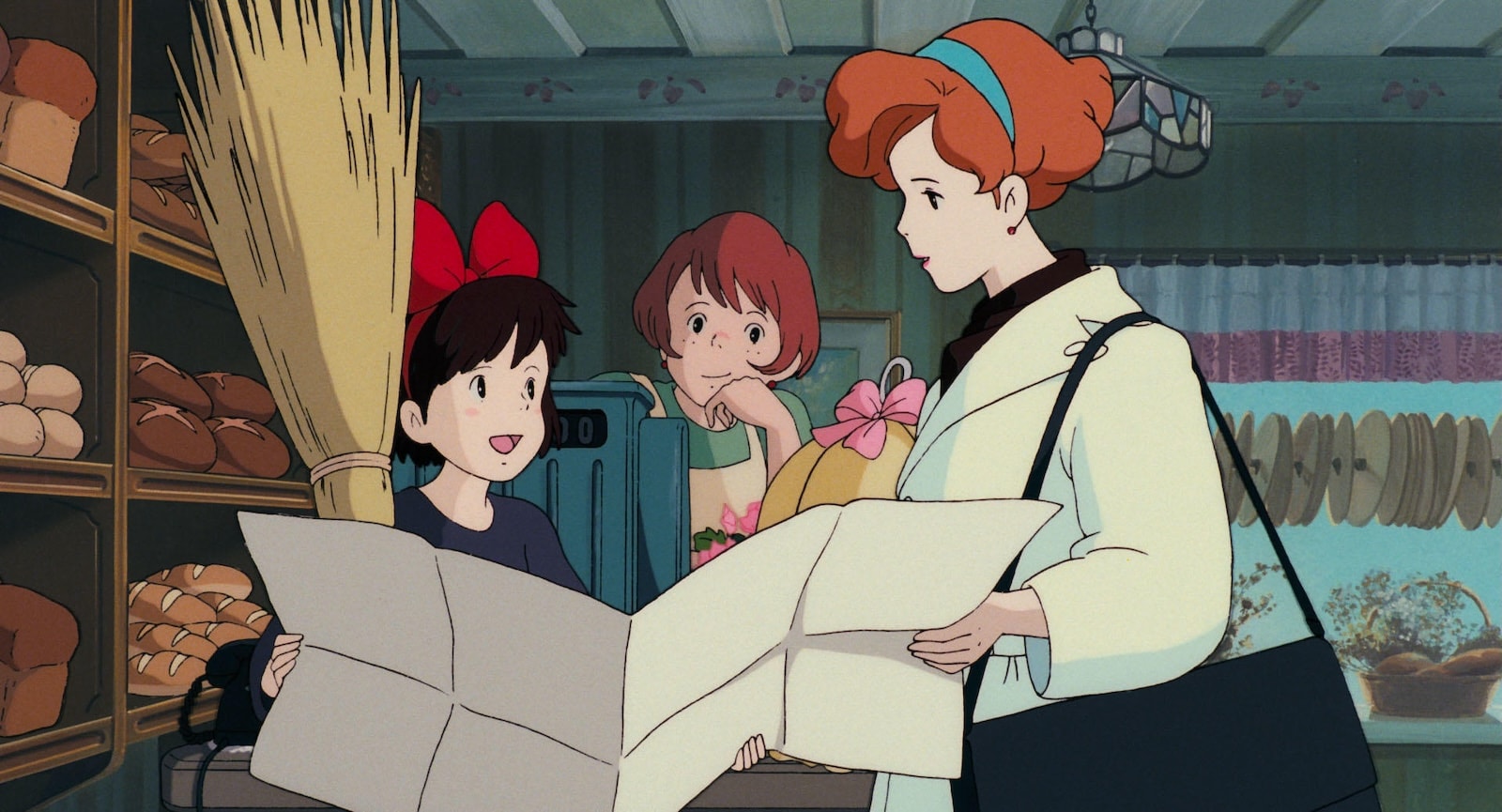

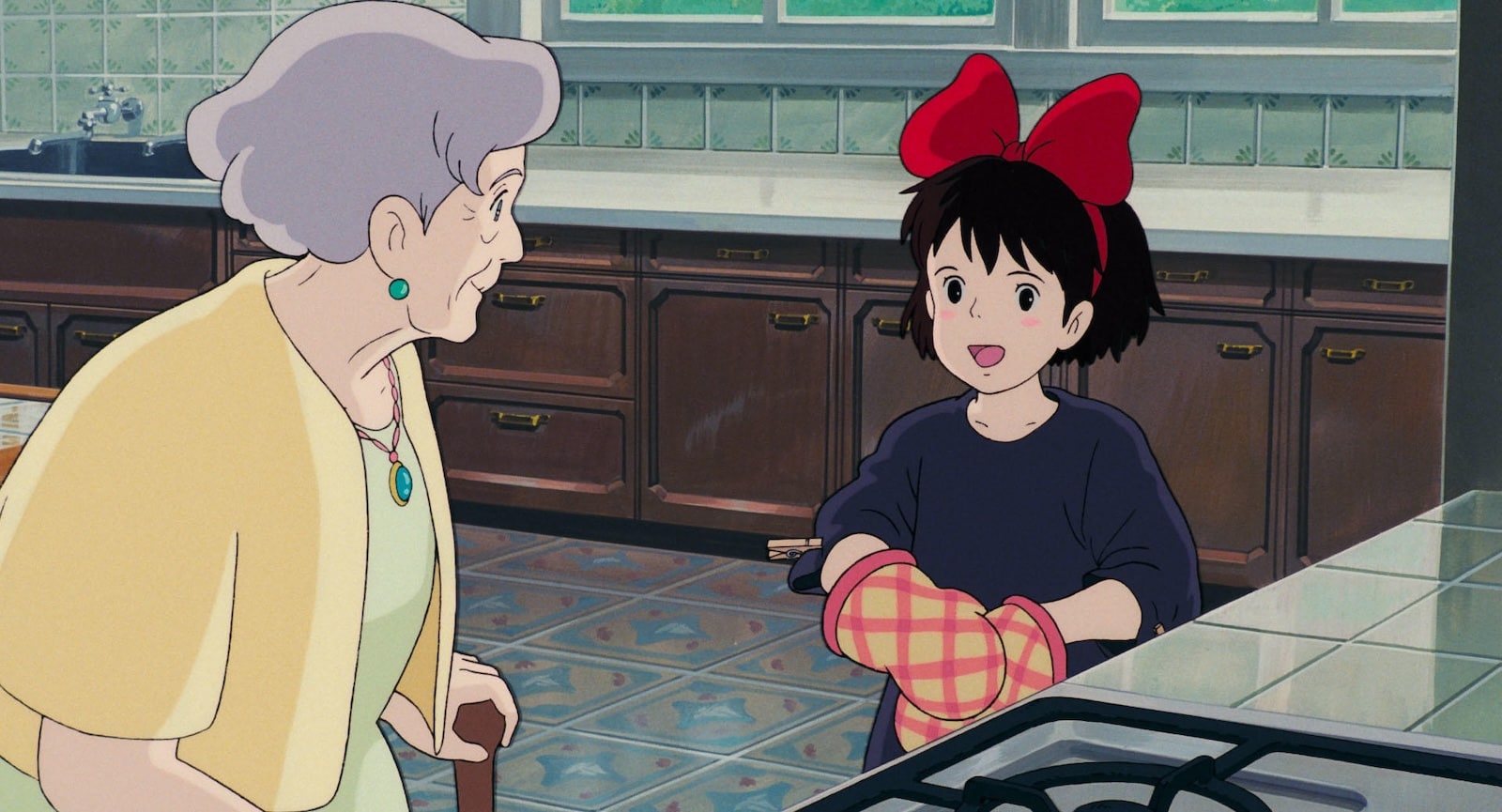

キキが届けようとしたのは、老婦人からの「孫のパーティーのための」「温かい」「自慢の料理であるニシンとカボチャの包み焼き」。それは電気で動くオーブンが温まらないため、キキがまきを集めて昔ながらのオーブンに入れ込む手伝いをして、苦労してやっと焼き上げたもの。しかも、キキはトンボから誘われたパーティーに間に合うよう、雨に濡れて冷めないよう、急な雨の中で必死で届けようとしていました。

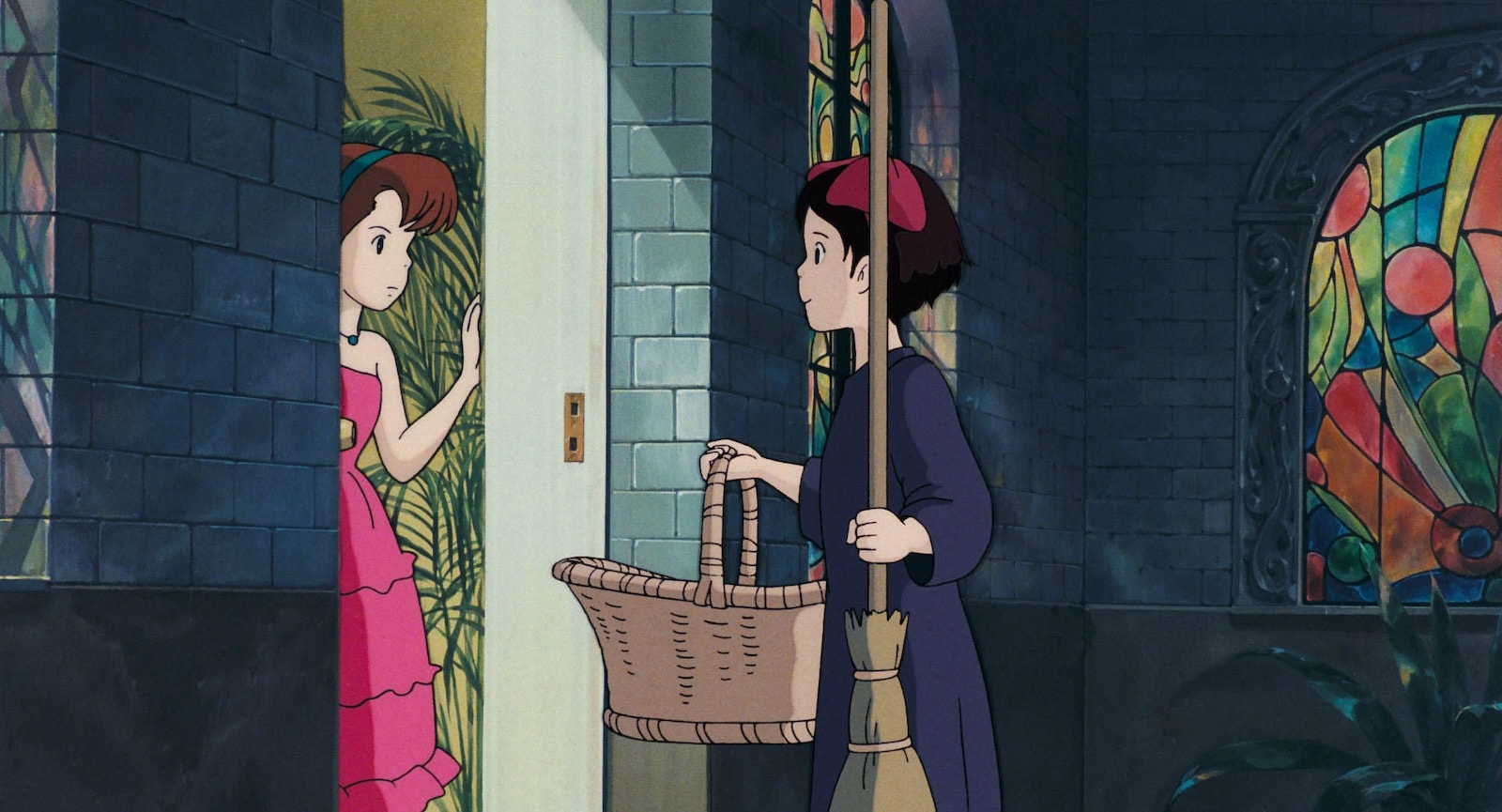

そうであるのに、その孫である女の子に言われたのは(家の中に向かって)「おばあちゃんからまたニシンのパイが届いたの!」(独り言のように)「あたしこのパイ嫌いなのよね」だったのです。ジジは「今の本当にあの人の孫? ベーッ!ベッ!」と言っていますし、冷たい対応だと思う人は多いでしょう。

しかし、その直前に女の子がキキにかけていた言葉は「まあ、ずぶ濡れじゃない」「だから、いらないって言ったのよ」でした。彼女はキキが「ずぶ濡れになってまで届けに来た」ことを気にしている、それは「目の前のキキにここまでさせてしまった」ことに対する罪悪感から出た言葉かもしれないのです。