※以下より『紅の豚』の結末を含む本編のネタバレに触れています。

1:宮崎監督自身が想像する「こうかもしれない」ラスト

宮崎監督は、『紅の豚』を見た人から寄せられたアンケートの中に、「(結末の)あの後、ポルコは人間に戻ったのか? それとも一生豚のままなのか?」という問いがあったことを知らされると、「人間に戻るということがそれほど大事なことなんでしょうか(笑)。それが正しいと?」と返答したことがあるそうです。その返答の文面からは、どこか苦笑しているような、あるいは少しうんざりしたニュアンスも感じられます。とはいえ、宮崎監督自身にも「こうなのかもしれない」と想像している結末があるようです。ここでは、その発言を引用しておきましょう。

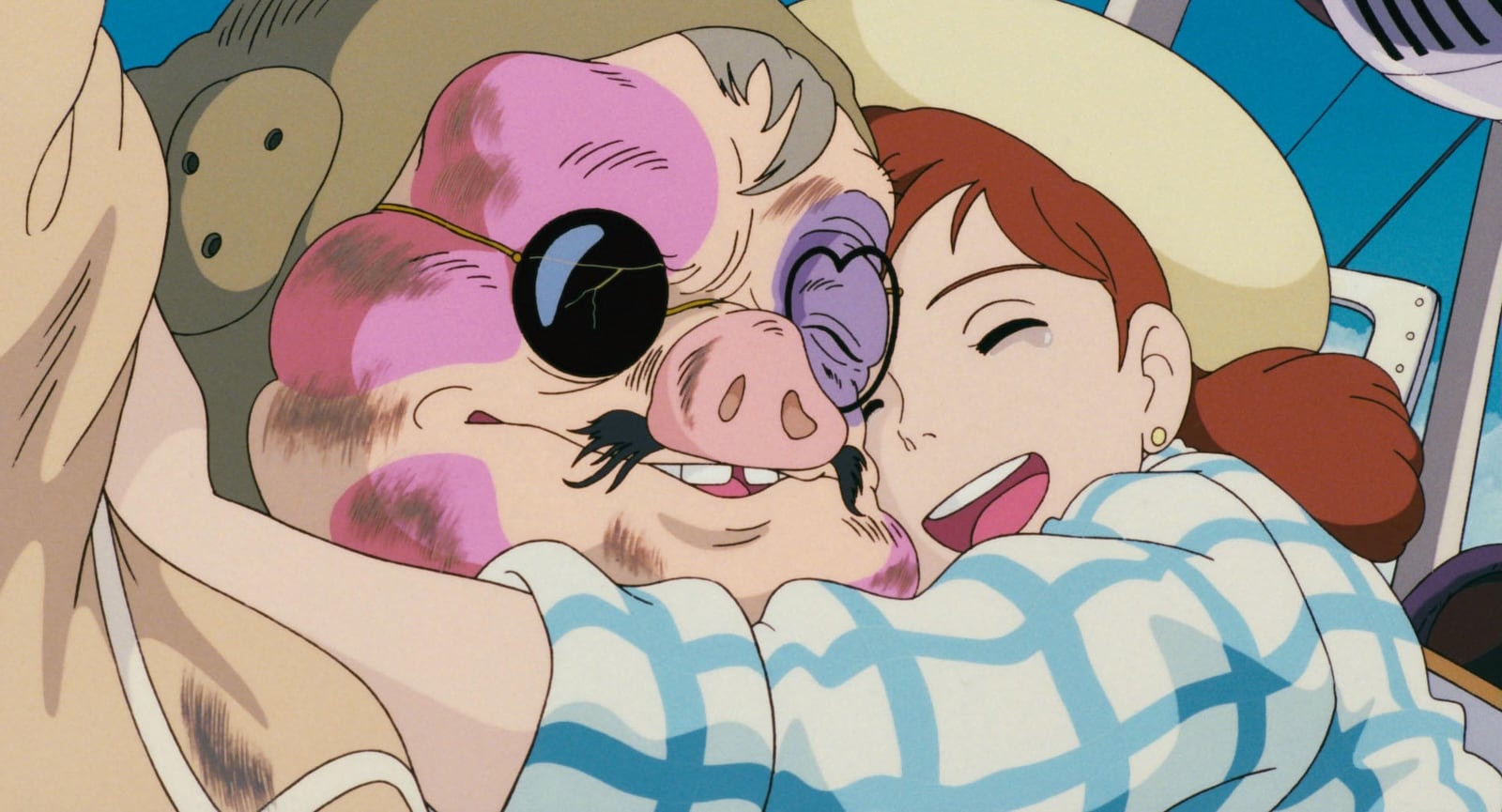

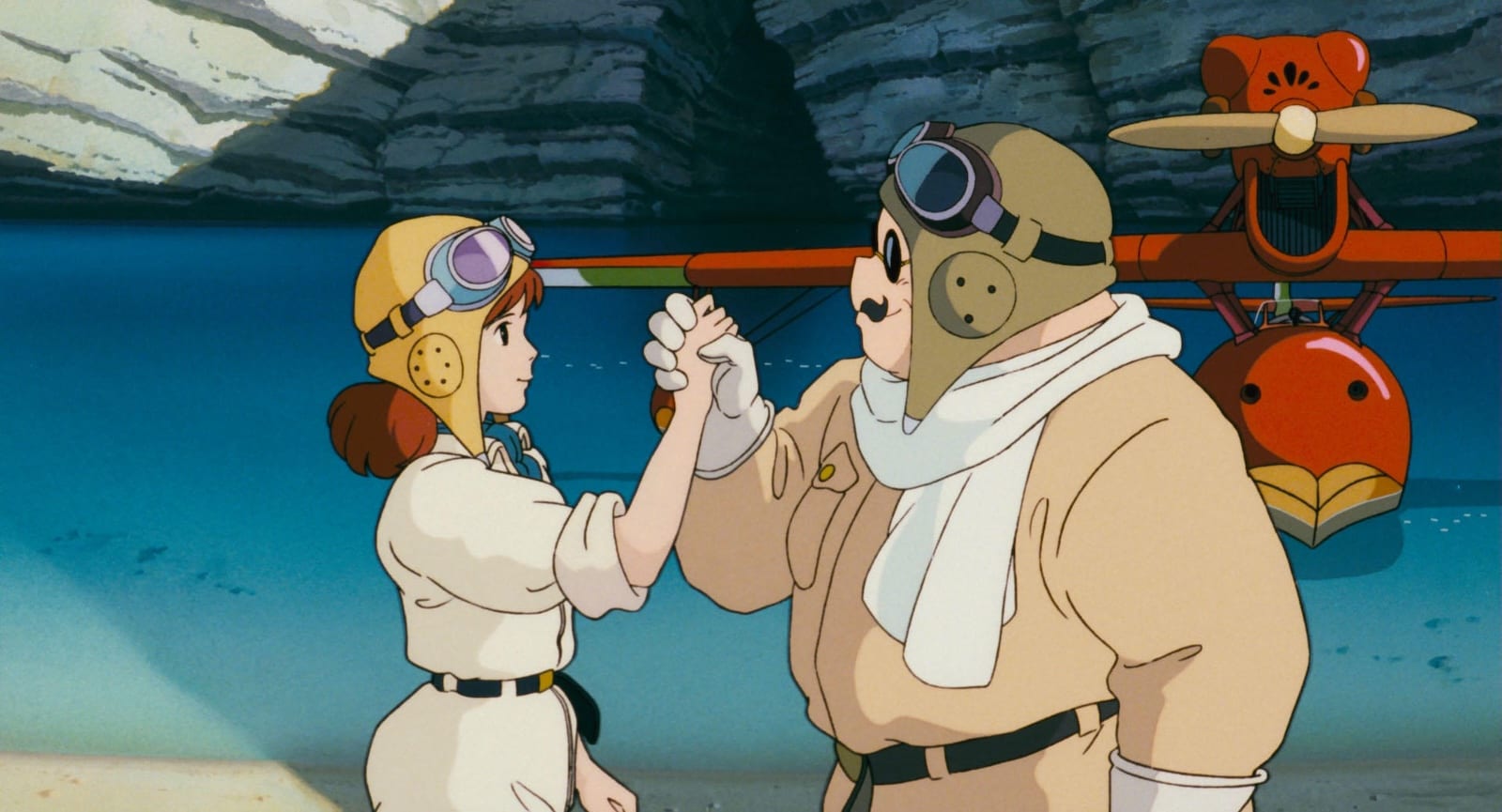

「人間の顔に、本当の真顔になってしまうことも、豚にとってはあるかもしれない。だからといって、すぐジーナのところへ行って『どうも』って……行かないですね。そういう日もあったかもしれないけれど、ジーナが出てきたら、また豚になって飛んでっちゃいますよ。僕はそのほうが、自分を許さないというほうが好きです」

『ジブリの教科書 紅の豚』(文藝春秋)P64より

※もう少し宮崎監督自身が語る説は続きますが、本を読んでほしいので秘密にしておきます

また、ラストシーンでホテル・アドリアーノに赤い飛行艇が停泊していることから、「ジーナは“ポルコが庭に来る”という賭けに勝った」という見方もあります。しかし、それも確定的な描写とは言い切れないでしょう。

例えば、「ポルコは様子を見ようと庭の前には来たけれど、お店が繁盛していたり、ジーナが誰かから求婚されているのを見て、ジーナに気づかれないまま、また自由気ままにどこかに去った」という解釈も考えられるのですから。

ポルコやフィオやジーナの「その後」を考えてみるのは楽しいことですが、それをたった「1つ」に限定してしまうのは野暮なことなのかもしれません。

※以下、『ハウルの動く城』と『美女の野獣』の結末も含むネタバレに触れています。

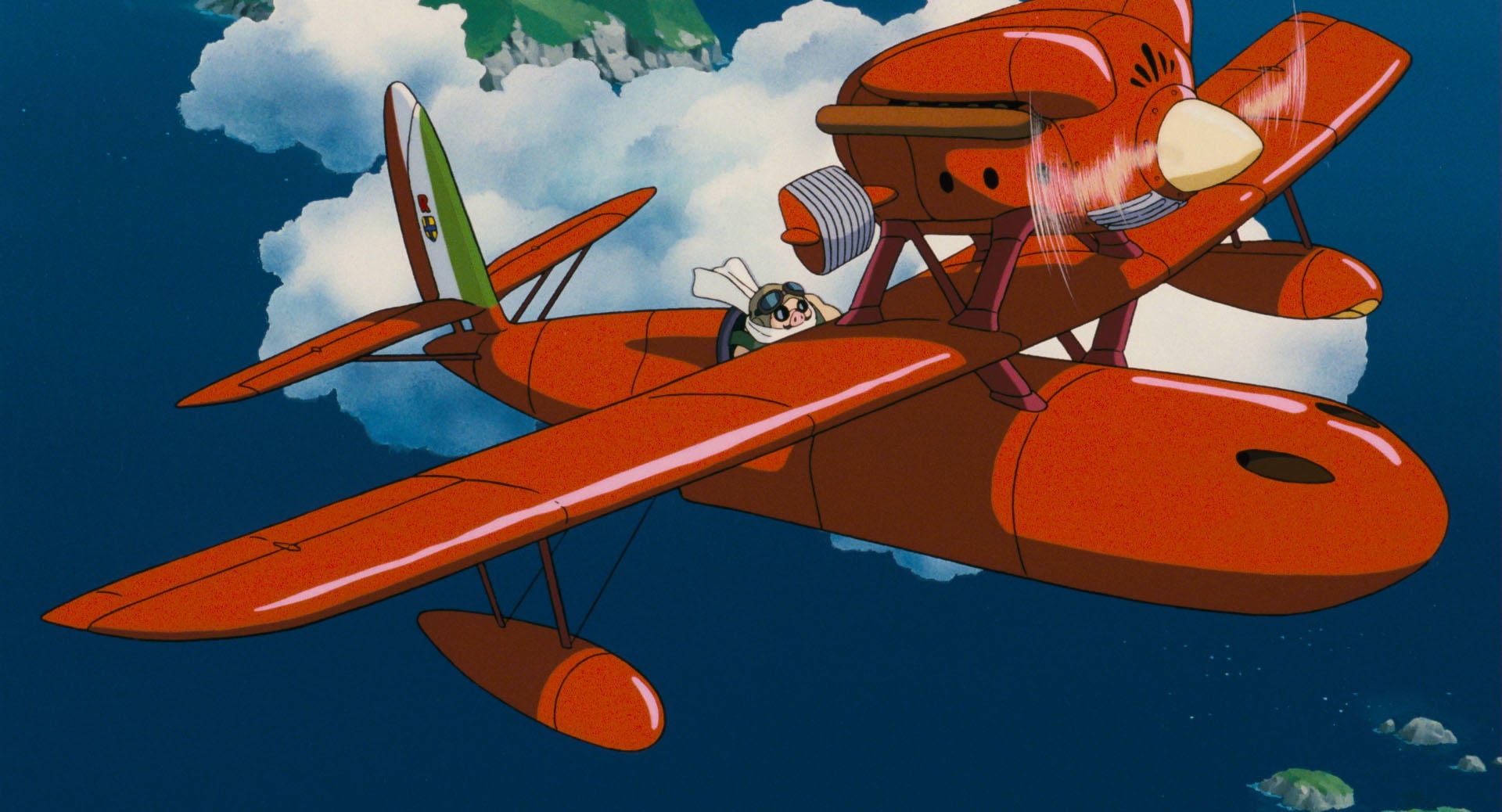

2:「豚のままで生きるほうがいいんじゃないか」と思った理由

それでいて、宮崎監督は「ラストで豚に戻らないほうがいいんじゃないか」と言い切っています。引用すると、以下のようなものです。「僕は豚のままで生きるほうがいいんじゃないかと思います。ときどきつい本音がでて真顔になったりするけれど、でも豚のまま最後まで生きていくほうが、本当にこの男らしいと思う。いわゆる皆さんが期待している、なにか獲得して収まるハッピーエンドは、この映画には用意されていないんです」

『ジブリの教科書 紅の豚』P63

「かつて『もののけ姫』という、お姫様と、醜いもののけの物語を考えていたときに、もののけが最後に人間になる絵を描いてみたら全然しっくりしなくて、やはりもののけのままで終わるように描き直したら、実にすっきりしました。これでいいんだと。もののけが人間にならなかったら愛せないとしたら、このお姫様は駄目なんだ。(編注・のちに映画となる『もののけ姫』の原案は、1980年頃から何度も宮崎が検討・企画し変化した物語)」

『ジブリの教科書 紅の豚』P63-64より

「僕は豚が人間に戻るなんていう映画を作りたいとは、全然思っていない。それを作ってみせたら、ものすごくいやらしい映画であることに気づくはずです。僕にとって"美女と野獣”というテーマはずっとやりたかったものですが、もしやったとしても最後は野獣のままです」

『ジブリの教科書 紅の豚』P65より

思えば、宮崎監督作では『ハウルの動く城』でも、主人公のソフィーにかけられた魔法が明確に解かれたという結末にはなっていません。同作についても、宮崎監督は「呪いが解け、おばあちゃんが若い娘に戻って幸せになりました、という映画だけは作ってはいけないと思った。だったら、年寄りは皆、不幸ということになる」とも、宮崎監督ははっきりと語っているのです( 『ジブリの教科書 ハウルの動く城』P139より)。