3:「フィクション」だからこそ真実に迫り、「アニメ」だからこそ描けたことがある

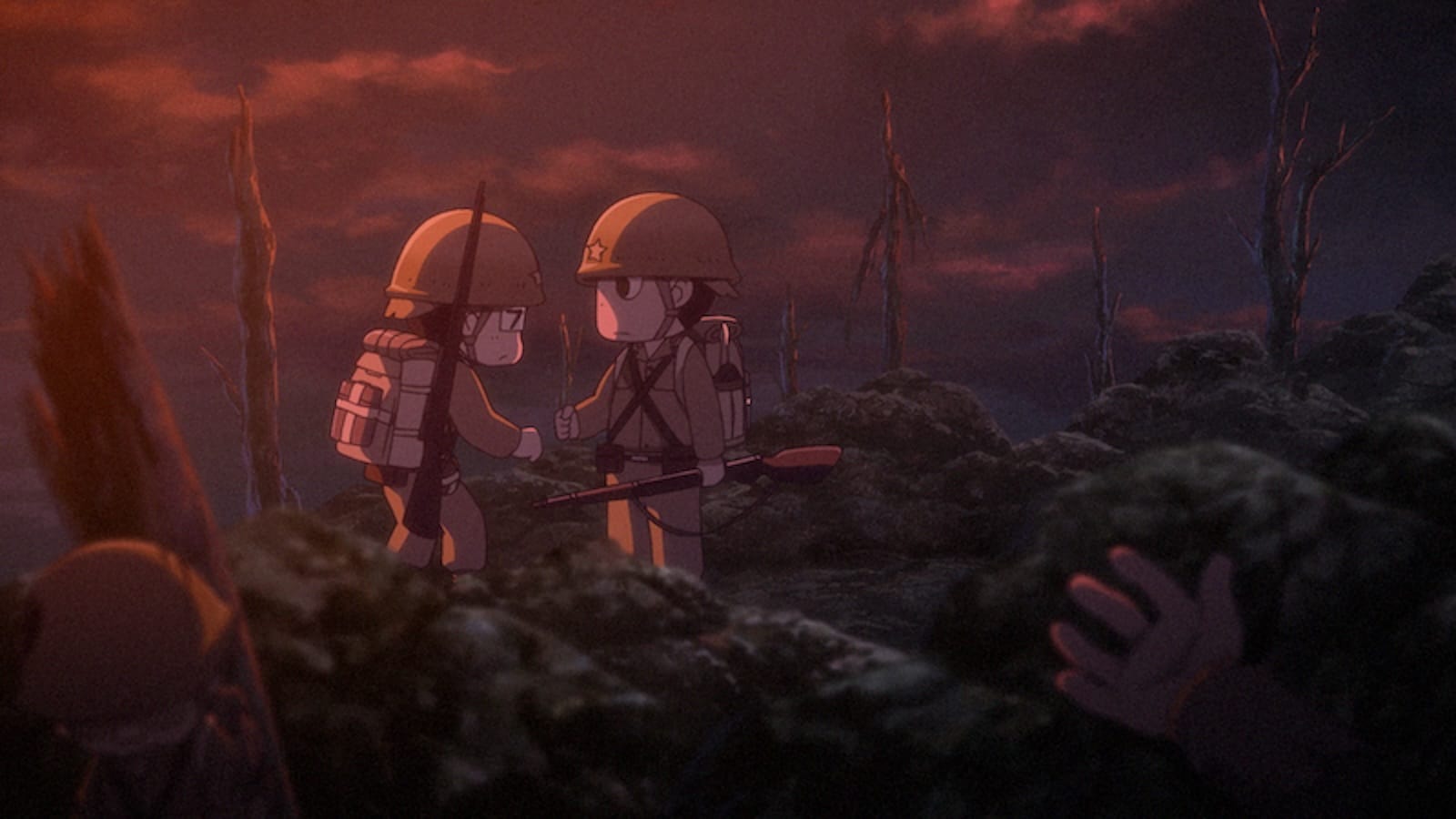

本作は実際に起こったペリリューの戦いを題材としながらも、なぜフィクションの物語にしたのでしょうか。実は、原作『ペリリュー ―外伝― 1』の巻末に掲載された、作家の石井光太の解説によると、原作者の武田一義は「連載をスタートするにあたって、フィクションにするか、ノンフィクションにするかで相当悩んだ」そうです。

これを聞いて、武田一義は「フィクションによって現存する証言の先にあるものを描ける」と確信したのだそうです。ノンフィクションには戦場のすべてが描かれているわけではありません。元日本兵は自分の不名誉なことだとか、触れられたくないことは語りません。そういう意味では、フィクションとして描いた方がより戦争の真実に迫れることもあるのです。

劇中では(実際でも)「お国のために勇敢に戦って死ぬ」ことを美徳とする価値観がまかり通っているため、亡くなった仲間の最期の勇姿を遺族に向けて書き記す「功績係」という仕事についている田丸は、「事故であっさり死んだ」仲間の「不名誉」を隠し通すため、「うそくさいほどに勇敢な物語」を作り上げたりもするのです。

そのような時代および劇中のその描写を持ってこそ、なるほど前述した「ノンフィクションには戦場のすべてが描かれているわけではない」「フィクションとして描いた方がより戦争の真実に迫れることもある」という言説に真実味があると分かるでしょう。

「本当のことを知りたい遺族もいるだろうけど」「たとえ嘘でも息子が戦場で勇敢に戦ったという“物語”を信じた遺族もいるかもしれない」といった、良いことなのか悪いことなのか、単純にジャッジできないことであり、田丸もまさにそのことを疑問に感じます。

そして、ネタバレになるので詳細は秘密にしておきますが、その田丸の疑問が、とある形で1つの「答え」に辿り着いている、と言っていい場面があります。そこでの“物語”は、まさに「フィクションによって現存する証言の先にあるもの」を描けていると同時に、「この『ペリリュー』がフィクションであること」ともリンクをしていました。

さらに、武田一義は、前述した友情の物語について、こうも語っています。

その「戦友の話になると涙が止まらなくなる」感覚が、どのように劇中で表れているのか……それもまたネタバレ厳禁なので言えませんが、もう筆者の目から流れる涙は滝へと変わったとだけ言っておきます。戦争は言うまでもなく、その人の人生にとってマイナスな出来事であり戦争体験者の方は皆「もう二度とごめんだ」と仰います。ただ、戦友との記憶はまた別で、各々の人生の中で大切なものとして位置づけられているということも、戦争体験者の方々のお話を伺っていると伝わってくるのです。「戦友の話になると涙が止まらなくなる」感覚は作品の中にしっかりと表現したく、原作と変わらず映画の中でも大切にしていただいています。

もうこれ以上は何も言いません。この傑作『ペリリュー -楽園のゲルニカ-』について、もう一度お願いしておきましょう。今すぐに上映劇場を確認して、そして見に行ってください!