(質問)

夫が育休を取ってくれません。育休を取ると昇進できないって、本当ですか?

(回答)

男女問わず、育休取得を理由に不当な評価を行うことは「ハラスメント」に該当し、違法です。とはいえ、「パタニティハラスメント」の線引きは難しく、まだまだ組織や個人の意識改革が必要な段階といえるでしょう。男性の育休取得も、今後はよりスタンダードなものになっていくことが予想されます。

詳しくは以下で解説します。

育休取得による不当な評価は違法

結論から言うと、育休や時短勤務といった制度の利用や希望した社員に対して不当な評価を行うことは違法行為に当たります。一方で、厚生労働省によると「管理職男性の3人に1人がパタニティハラスメント(=育児に参加しようとする男性に対して不利益な扱いや嫌がらせをする言動)の被害を受けたことがある」というデータもあり、実際には根深い問題であることも事実です。

育休中に業務実績が上げられないことは事実なので、その間の評価がされない点は致し方ないともいえますが、気になる場合は事前に上長と話し合い、納得した上で育休を取得することをおすすめします。

男性の育休取得は会社視点でもメリットが大きい

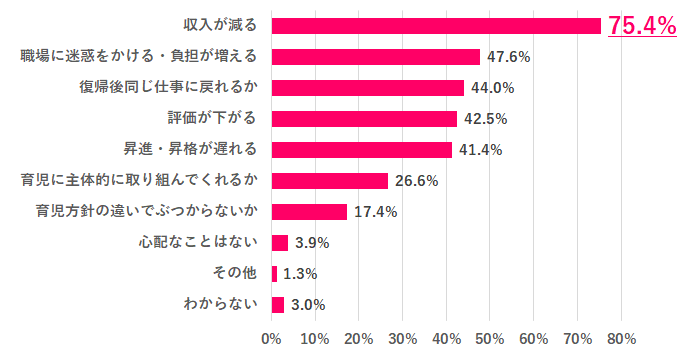

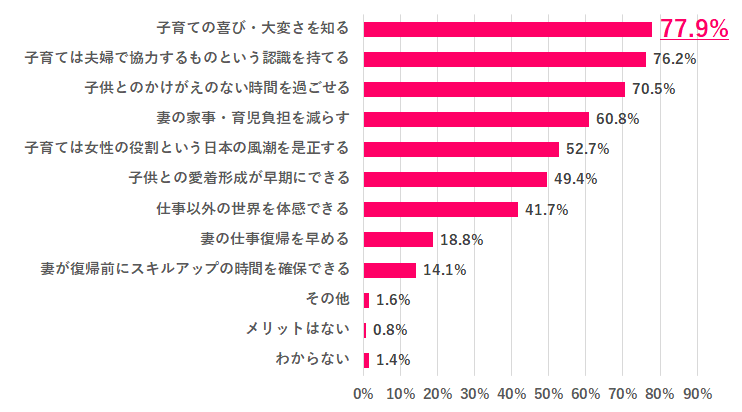

一方、育休期間は長いキャリアの中で一時的なもの。男性が育休を取得することによるメリットは個人・企業の視点で見ても大きく、決してデメリットばかりではありません。

今後は男性の育休取得が義務化され、さらにスタンダードに

厚生労働省が18~25歳の学生若年層に行った調査によると、「育休を取得したい」と答えた割合は男性84.3%、女性91.4%と、男女共に高い結果となりました。また男女共、「パートナーに育休を取得してほしい」と思っている割合は男性88.2%、女性89.1%という結果からも、「男女関係なく育児は母親、父親が一緒にするものである」という意識が強いことが分かります。同じく厚生労働省が発表した「令和5年度雇用均等基本調査」によると、男性の育休取得率は30.1%と調査開始以来初めて3割を超える結果となりました。さらに政府は、2025年までに男性の育休取得率を50%まで引きあげるという目標を掲げており、今後は男性育休がさらにスタンダードになっていくでしょう。

2023年4月には、常時雇用する労働者が1000人を超える事業主は、育児休業等取得の状況を1年に1回公表することが義務付けられ、今後育休取得率が低い企業に対する風当たりが強くなることも予想されます。

育休制度は労働者の権利であり、取得条件を満たしている人であれば全員が取得可能。子育てしやすい企業に転職を目指す際は、育休制度の有無だけでなく、男性の育休取得率や育休からの復帰率、リモートワークやフレックス制の利用状況など、「実態」をしっかり確認しておくことが非常に重要です。